Analogías: Música y Pintura

El ojo, al que llamamos la ventana del alma, es el medio principal por el que la inteligencia puede apreciar las obras de la naturaleza de la manera más profunda y total; el segundo es el oído, el cual, escuchando las cosas que el ojo ha visto, adquiere dignidad. Leonardo da Vinci

Las artes aprenden unas de otras y sus objetivos a veces se asemejan. Kandisnky

A lo largo de la historia del arte, músicos, pintores y otros artistas han reflexionado acerca de las características de cada una de las artes en un intento de establecer paralelismos y analogías, valores que las diferencien y que las unan.

En el caso de la música y la pintura, sabemos que son dos artes bien diferentes que discurren por canales sensoriales distintos -el oído y la vista-, de manera que no podemos ver la música al igual que no es posible escuchar la pintura. Tampoco la dimensión que ocupan es la misma: mientras que en la música, el factor tiempo es imprescindible para interpretar y escuchar una composición, la pintura puede contenerse visualmente en un instante como obra acabada ya que es un arte espacial, estático y que trata imágenes, mientras que la música es un arte temporal, dotado de movimiento y que organiza sonidos articulados en un lenguaje discursivo.

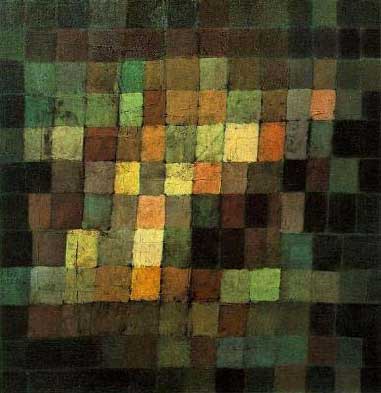

Sin embargo, como medio de expresión artística, ambas comparten numerosas similitudes. Por ejemplo, en relación con el concepto de escala, entendida ésta como una ordenación de alturas en la música o un conjunto básico de proporciones en la pintura, se han realizado a lo largo de los siglos algunos intentos de conexión entre ambas. Así, sabemos que G. Archimboldo, el pintor del siglo XVI, partió del blanco puro y lo mezcló progresivamente con más y más negro, con la intención de “traducir” la escala de doce sonidos a la pintura. De esta manera, la escala de color pasaba del blanco profundo al negro alto, persiguiendo la analogía entre las dos artes.

Mucho tiempo después, a principios del siglo XX, el compositor A. Scriabin estableció empíricamente una tabla paralela de los tonos musicales y cromáticos al desarrollar una teoría sobre las relaciones entre los sonidos y los colores -teoría de la síntesis de las artesque utilizó en su obra “Prometeo”.

Actualmente, el filósofo L. Rowell analiza otras muchas similitudes, entre las que encontramos el modelo, entendido como canon, patrón o diseño con el que se juega; la tonalidad, como capacidad de crear centros, ya sea un color dominante en una pintura o un re menor, como tonalidad determinada en la música; el silencio o su equivalente espacial al que llamamos vacío, que supone áreas de baja actividad en la pintura e imprescindible por su papel expresivo en la música; el interjuego o actividad contenida en una obra pictórica o musical que obliga a observar diversos planos o áreas en la pintura, o bien diversas voces en la música.

Otros conceptos afines son el ritmo o pulsación regular que resulta común en muchas artes, o bien la repetición, la imitación o la variación, estrategias de composición fundamentales en la música que están así mismo presentes en la pintura, pues la necesidad de repetir como principio de unidad o de introducir cambios expresivos parece ser esencial en el arte.

Y así un largo etcétera de conceptos compartidos al que podríamos añadir el de jerarquía, por ser un principio de organización de los elementos de la obra, la línea en la pintura equiparable a la línea melódica en la música o el de armonía, cuyo significado más profundo es común a todas las artes. Todos ellos nos hacen ver que las intenciones expresivas de los creadores son las mismas y están dotadas de una envergadura tal, que sobrepasan las fronteras de cada arte.